CYLLENGEブログ

2025.06.25

ファイルの「無害化」とは

―ファイルの「無害化」とは―

弊社製品ではファイル無害化に力を入れている製品が存在しています。

普段はあまり聞くことが無いかもしれませんが、「無害化」とは果たしてどのようなものなのでしょうか。

本ブログは「無害化」技術について解説します。

目次

1. ファイルの「無害化」について

近年、標的型攻撃やランサムウェアによる被害は年々拡大しています。

新たなマルウェアの誕生や巧妙化する標的型攻撃など、日々新たな攻撃方法が生み出されており、過去ノウハウとのマッチングなどでは対策が困難になってきているのが現状です。

そんな中、マッチングとは異なるアプロ―チの一つとして「無害化」という対策が存在しています。

「無害化」とは文字の通り、害を無くす処理を指します。

過去ノウハウとのマッチングでは対応が困難となってきている状況の中、マルウェアなどを仕込む事ができる領域を削除することを「無害化」と呼びます。

無害化の手法は様々なものが存在しており、例えば弊社製品のFast SanitizerではマクロやOLE、メタデータを除去することで攻撃リスクを大幅に軽減しています。

2. 代表的な無害化の手法の種類

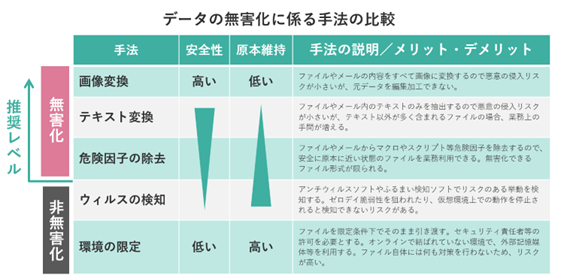

無害化の手法についても様々なものが存在していますが、代表的な手法を以下に紹介します。

表の上部に行くほど安全性は高くなりますが、比例して原本から形式が離れていくため、無害化後に内容の編集を行いたい場合などは不向きとなります。

弊社製品では主に「危険因子の除去」を実施しており、比較的原本に近い状態でファイルを安全に利用可能としています。

例えば、ファイル内のマクロを除去することでマクロ攻撃を未然に防いだり、OLEを除去することで悪意あるスクリプトの実行を防いだりなどが挙げられます。

3. 代表的な攻撃手法とそのリスク

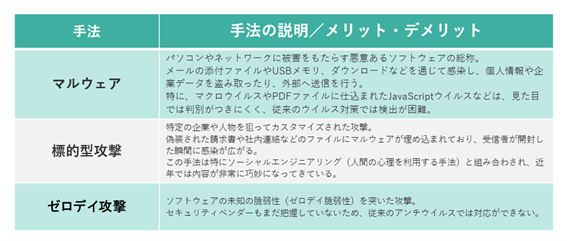

ファイル無害化が有効である背景には、日々進化するサイバー攻撃の存在があります。以下に代表的な攻撃手法を紹介します。

無害化は未知の要素であってもリスク要素を削除するという性質上、ゼロデイ攻撃にも一定の効果を発揮するため、攻撃を受けるリスクを低減することが可能となっています。

4. ファイル無害化の導入メリット

ファイル無害化を行うことで挙げられるメリットとして、ファイルを一律で差し止めるのではなく、無害化でファイルを安全にしてから通すことで業務の遅延を最小限に抑えつつ、安全性を確保できること。

また、近年注目される「ゼロトラストセキュリティ(何も信用しない前提のセキュリティ)」の考え方においても、無害化は入口対策として有効なアプローチとなっています。

5. まとめ

攻撃が巧妙化・高度化していくなか、従来のセキュリティ対策だけでは防ぎきれない脅威が増えています。

ファイル無害化は、「ファイルの中身を信用しない」という視点から生まれた技術であり、今後もファイルの安全性を確保する上で欠かせない存在となるでしょう。

「検出に頼らず、根本からリスクを断ち切る」という無害化の考え方は、情報資産を守るための強力な武器です。

日々の業務に取り入れることで、見えない脅威から大切な情報を守る第一歩を踏み出してみませんか?

また、弊社製品は国内産製品となっており、サポートなども日本国内で実施しています。

ぜひ以下の資料をダウンロードして、詳細な機能をご確認ください。